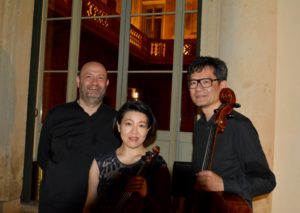

Kyoko Takezawa (violino) – Wenn-Sin Yang (violoncello) – Edoardo Strabbioli (pianoforte)

Musiche di Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival Internazionale di Musica da Camera del Negrar, del quale ho già avuto modo di parlare lo scorso anno, ideato e organizzato da Roberto Pegoraro, vanta quest’anno un programma di tutto rispetto, assai stimolante sia per la portata degli artisti presenti in cartellone, sia per il tipo di repertorio scelto. Il secondo appuntamento della manifestazione ha visto un trio cameristico formato per l’occasione da due interpreti d’eccezione, la violinista giapponese Kyoko Takezawa e il violoncellista svizzero di origine taipanese Wenn-Sin Yang, e da uno più che consolidato, il pianista Edoardo Strabbioli, nel ruolo del “fido maestro”, che ha presentato dapprima il Trio n. 4 op. 11 in si bemolle maggiore di Beethoven, seguito dal Trio in si maggiore op. 8 di Brahms. Un programma non solo squisitamente equilibrato, che inizia con una pagina maggiormente conviviale per passare poi a una decisamente più profonda e ardita, ma anche capace di mostrare al pubblico l’evoluzione di questo genere cameristico, che abbandona progressivamente, nel corso dell’Ottocento, la sua funzione puramente intrattenitiva, e questo vale ancora non solo per Beethoven ma anche per Schubert, per approdare poi alla poderosa lezione brahmsiana che lo nobilita (si sa che il genio di Amburgo fu una specia di re Mida musicale, capace di trasformare in oro musicale tutto ciò che veniva fuori dalla sua carta pentagrammata).

Indubbiamente, l’interesse del programma era acuito da quello legato all’ascolto del Trio, soprattutto per ciò che riguardava la violinista giapponese e il violoncellista elvetico, i cui nomi non sono sulla bocca di tutti, ma la cui bontà artistica ed esecutiva viene confermata dal fatto di lavorare e collaborare con i maggiori direttori del nostro tempo, con compagini orchestrali e colleghi di altissimo rango (che appartengono all’Olimpo musicale) e in luoghi internazionali d’ascolto frequentati da palati ultrafini.

Il concerto, a dire il vero, non è iniziato con il Trio beethoveniano, ma con un altro lavoro del genio di Bonn, il delizioso Allegretto in si bemolle maggiore WoO39, ossia della stessa tonalità dell’Op. 11, composto nel giugno del 1812 e donato a Maximiliane Brentano, la figlioletta terzogenita della filantropa e collezionista d’arte Antonie Brentano, ossia colei considerata da Maynard Solomon l’“immortale amata” di Beethoven. È bastato questo appetizer per capire l’aria che tirava, per il semplice fatto che sia Kyoko Takezawa, sia Wenn-Sin Takezawa appartengono a quell’élite di artisti che vantano una prodigiosa capacità: esprimere una musicalità, una fluidità interpretativa rese straordinariamente impalpabili, quasi “invisibili”, per via della facilità dei loro gesti esecutivi.

Questa valutazione si è ulterioremente rafforzata nel momento stesso in cui il Trio ha dato inizio al lavoro beethoveniano in programma, con l’Allegro con brio. Già dalle primissime note si è potuto intuire che la lettura di questo brano (composto nel 1797 originariamente per clarinetto e non per violino) non intendeva ripercorrere le orme haydniane, più specificatamente quelle preposte a un raffinato e tenuo classicismo ovattato e smussato, ma tornando ancor più indietro nel tempo, ai fremiti e agli ardori di un puro e irripetibile Sturm und Drang, come a dire che se è vero quanto il conte Waldstein augurò al giovane Beethoven, che si apprestava a raggiungere Vienna, ossia “Dalle mani di Haydn riceva lo spirito di Mozart”, è altrettanto inconfutabile che le radici, gli influssi del sommo di Bonn devono andarsi a ricercare anche nelle inquietudini di quella brevissima proiezione artistico-culturale, testa di ponte della possente temperie romantica. Anche perché con un maggiore cipiglio, proprio come ha fatto il Trio in questione, si può e si deve evidenziare la frattura apparentemente inconciliabile che si viene a imbastire tra l’esposizione del primo tema con il secondo, che prevedeva all’epoca, grazie allo stesso Haydn, il passaggio dalla tonica (si bemolle maggiore) alla dominante (fa maggiore) attraverso la dominante della relativa minore (re), un artificio armonico fatto ad hoc per disorientare l’ascoltatore che, dopo essere stato in una camera ben illuminata (il primo tema), si trova all’improvviso davanti alla porta di una stanza immersa nel buio (l’incipit del secondo tema).

Ora questa specifica sulla mutazione armonica del primo tempo serve a far comprendere la delicatezza del passaggio in cui i tre strumenti devono percorrere un sentiero sospeso nel vuoto, un vuoto che non dev’essere attraversato sulle arcate di un saldo ponte (significherebbe, altrimenti, che da una stanza illuminata con un lampadario si passa in una rischiarata da una lampada da tavolo), ma su un ponte di liane che dia l’impressione, a chi lo percorre, che il suo cammino è instabile, insicuro. Da qui un suono non certo apollineo (ossia haydniano) ma votato a una totale e accattivante incertezza, espressa da una parte dal violino e dall’altra dal violoncello come se avessero dovuto abituare gli occhi dei loro strumenti passando dalla luce all’oscurità più totale. Operazione, questa, che sia Takezawa, sia Yang hanno affrontato e portato a compimento con una sconcertante sicurezza, come se gli occhi dei loro strumenti fossero bionici, capaci di adattarsi in una frazione di secondo dalla luce alle tenebre. Sia detto per inciso, questo Trio ha occasione di suonare salturiamente insieme da vent’anni a questa parte, e i risultati si vedono (e si ascoltano) anche se di fronte a due siffatti titani dell’archetto Strabbioli, nel corso del primo tempo beethoveniano, ha mostrato non direi insicurezza, né un’atavica paura delle tenebre dopo aver conosciuto la protezione della luce, ma dal suono espresso dal pianoforte (dotato di una timbrica incentrata o sbilanciata maggiormente sul registro medio-acuto) ha proposto sonorità più spigolose, più pungenti, come se il passaggio dall’una all’altra stanza l’avesse fatto sempre con lo stesso passo, con la temerarietà di colui che attraversa il ponte di liane credendo di avere sotto i piedi il ponte di Brooklyn. Il fatto è che quando si ha a che fare con due interpreti come la giapponese e lo svizzero basta poco o nulla per uscire dal seminato del loro respiro, della loro intensità, della loro aderenza esecutiva.

Ascoltando questo passaggio, e in generale tutto il Trio beethoveniano, mi sono sempre più convinto, usando una similitudine matematica, che Takezawa e Yang rappresentano un insieme formato da due identici sottoinsiemi, nel senso che il suono del violino e del violoncello formano un unicum ideale, perfetto (il concetto di insieme), all’interno del quale le specifiche timbriche degli strumenti non perdono mai il loro peso specifico (ossia il loro essere degli insiemi che, nel momento in cui si incontrano, diventano sottoinsiemi per formare il loro insieme). In quel frangente (ma nel corso del concerto il suo suono muta, come avrò poi modo di affermare), invece, il pianoforte di Strabbioli è rimasto insieme e sottoinsieme di se stesso, poiché, almeno in questo frangente, non in grado di essere il terzo sottoinsieme (non voglio spezzare una lancia nei confronti del pianista, ma mi chiedo chi sarebbe stato in grado, ex abrupto, di rendersi ideale sottoinsieme di Kyoko Takezawa e di Wenn-Sin Yang, rendendo il triangolo isoscele un triangolo equilatero).

Questa tensione da atmosfere Sturm und Drang si è ripercossa e manifestata anche nel soave Adagio (l’instabilità esecutiva, il tremore impercettibile deve partire dalla sua tonalità, quella del mi bemolle maggiore, affinché non si tramuti in un indebito Largo!), nel quale gli arpeggi prima e le ottave spezzate poi del pianoforte hanno raggiunto, per intensità e spessore, quelli degli strumenti ad arco, con Strabbioli che si è assestato all’interno e sulla linea del suono degli altri due colleghi, così come il diamante della testina del giradischi che, una volta poggiato sul vinile, trova e si ancòra al suo solco. E lo stesso dicasi per il tempo finale, l’effervescente Tema con variazioni, tratto dall’aria “Pria ch’io l’impegno” dall’opera di Joseph Weigl L’amore marinaro, ossia il Corsaro, tipico esempio di come un genio musicale, Beethoven per l’appunto, come spesso accade, sia capace di trasformare la merda in cioccolato. Anche in questo movimento, camuffato da una canzonetta in voga (non dimentichiamo che questa pagina è conosciuta anche con l’appellativo di Gassenhauer Trio, ossia basato su un motivo da hit parade dell’epoca, come appunto lo fu l’aria del modestissimo Weigl), i tre interpreti, attraverso la rampa di lancio delle nove variazioni, hanno proiettato di volta in volta, singolarmente e coralmente, le atmosfere di un’epoca di transizione, dove il melenso e il banale cangiano nell’irrequietezza e nei timori vissuti da chi è al centro di un cambiamento, di un’epoca che, con il collante del classicismo viennese, ha unito le fette biscottate del Barocco con il companatico di un preromanticismo dispensato a piene mani da Novalis e da Jean Paul, fornendo ulteriormente l’impressione e il brivido di quel passaggio da una camera all’altra, di cui si è già accennato, e incastonato prepotentemente nella prima metà del primo tempo del Trio stesso.

Dopo il genio di Bonn è stata poi la volta del sommo di Amburgo, con il concetto della continuità che si tramuta nella soluzione di uno sviluppo ultimo e definitivo. A ben considerare, infatti, pochi, pochissimi compositori hanno saputo chiudere definitivamente tante porte di generi e di forme come fu in grado di fare Brahms. Con il compositore tedesco, difatti, il genere del Trio giunge al suo culmine per poi tendere, inevitabilmente, a inabissarsi nelle spire di un tardoromanticismo che nulla potrà aggiungere di così profondo e sconvolgente (bisognerà, invece, attendere l’irruzione del Novecento, dapprima con il Trio di Ravel e poi, soprattutto, con quella mirabile pagina che è il secondo Trio in mi minore di Šostakovič affinché questo genere torni a rivitalizzarsi e a reinventarsi).

E il Trio in si maggiore op. 8 di Brahms rappresenta, in tal senso, l’anello di darwiniana memoria in ambito musicale, in quanto suggella e salda il passato, Beethoven e Schubert su tutti, con quanto poi avverrà in un futuro che dovrà fare a meno della lucidità e della lungimiranza brahmsiane. Capolavoro giovanile (fu composto nell’estate del 1853, prima del fatidico e folgorante incontro con Schumann, avvenuto nell’autunno di quello stesso anno), questo brano appartiene alla scarna pletora di composizioni poi rivedute e corrette, per così dire, dal genio amburghese, revisione che avvenne nel 1889, ossia nella piena e conclamata maturità. Anche qui non vengono a mancare fremiti, aneliti, desideri, quelle aspirazioni poi trasformate ed evirate in cocenti delusioni, tipiche del modus essendi brahmsiano, che da un lato, in ambito privato e salottiero, fu un incrocio di Gozzano e Corazzini all’ennesima potenza, e dall’altra titano travestito da irascibile borghese, tentato da una parte dall’aspirazione, immancabilmente romantica di annullarsi e di votarsi idealmente all’amica-confidente-amante mancata Clara Wieck e dall’altra dalle più prosaiche necessità carnali tali da renderlo eccelso puttaniere e seduttore notturno di cameriere da bettola.

Questo è Brahms, incarnato, incastonato, fissato esemplarmente nel primo tempo del Trio op.8, che vanta quell’impatto, quella veemenza (e che resta quasi tale anche dopo la revisione del 1889) che può essere ritrovata in altre opere più o meno coeve, si pensi al trauma timbrico del primo tempo del primo concerto pianistico e al primo tempo della successiva prima sinfonia (la “Decima” beethoveniana!), nelle quali la brama di vivere e di esplorare, di essere Neue Bahnen (come Schumann definì l’irruzione del giovane Brahms nel firmamento musicale del tempo) si unisce già all’amarezza, a quella patina, che diventerà sempre più spessa, di sociopatia alla quale il sommo compositore si sentirà ben presto affratellato.

Ebbene, non ho mai ascoltato un Allegro con brio più seducente, più commovente, più trascinante dal vivo di quello proposto dal Trio Takezawa-Yang-Strabbioli in occasione di questo concerto. Qui, i tre interpreti hanno indubbiamente dato il meglio si sé, rendendosi conto che se il Trio di Beethoven era un ponte di liane, quello di Brahms è un ponte di barche, la cui stabilità è più salda ed evidente del primo, ma sicuramente meno sicuro di uno fatto di cemento e acciaio. D’altronde, Brahms e la sua musica, soprattutto quella cameristica, necessitano di un impatto interpretativo fondato, etimologicamente parlando, su una condivisione simpatica e non certo empatica, ossia attraverso la quale si deve produrre un suono da cui possa trasparire, persino in quegli intermezzi votati alla serenità e alla placidità, il sentimento del soffrire, il senso dell’immancabile distacco tra l’autore e la realtà del suo tempo. Quindi, un mix di dolore, di rassegnazione, di amara consapevolezza delle cose che avrebbero potuto essere e che invece non sono state tali (com’è affascinante e lancinante questo côté crepuscolare!) che spesso bisogna anche esporre con un sagace velo di spensieratezza e di sublime candore, necessario per rendere al meglio l’arte di colui che “nasce e cresce già vecchio”, come appunto è il caso del sommo amburghese. Ecco, in questo primo tempo, espresso magnificamente da un suono terso ma già caduco, imperioso ma già incrinato, i tre interpreti si sono lasciati andare, dando vita a un microuniverso di tensioni emotive, di squarci illuminanti, di repentini sguardi lanciati dietro di sé, di dilanianti e produttive incomprensioni (Cioran ha affermato, giustamente, che la sofferenza produce conoscenza), esaltando la lunga e stupenda melodia innodica dell’inizio che simbolicamente ha il sapore di un battere a lungo l’ennesima porta del destino. Incipit che, com’è tipico del linguaggio musicale brahmsiano, fornisce continuamente linfa e nutrimento a tutto il resto dell’Allegro con brio, dando luogo a elementi e sviluppi contrastanti (l’instabilità data dal ponte di barche), che culmina con quella dilaniante e saturnina frase discendente del pianoforte che costituisce l’ossatura del secondo tema, con l’esuberanza iniziale che lascia poi spazio, nella sua fase digestiva, alla meditazione di quanto è successo e trovando rifugio, infine, nello struggente lirismo intimo, frastagliato e smembrato tra i tre strumenti, con il quale si conclude il movimento.

Di fronte a una tale densità interpretativa, tanto da essere una sorta di buco nero che tutto assorbe, il prezzo pagato dal Trio è stato poi quello che, a partire dall’esecuzione dello Scherzo successivo, l’attenzione d’ascolto in sala è scemata alquanto, con i presenti letteralmente prosciugati di ogni stilla di attenzione e partecipazione dall’intensità emotiva provocata dall’esecuzione a dir poco palpitante del primo tempo. Un peccato, perché il Trio, magicamente, ha contiuato a dare il meglio di sé e a restituire un Brahms di primissimo ordine, da vette olimpiche, lassù dove solo i più temerari possono ardire. A cominciare dallo stesso Scherzo, dal sapore mendelssohniano (a proposito, il bis del Trio sarà dedicato proprio a una pagina incantevole dell’altro grande amburghese), per proseguire nello stupendo Adagio non troppo in cui viene fuori un altro aspetto dell’universo brahmsiano, quello votato a un richiamo responsoriale, a un’invocazione lanciata verso un divino così vicino e così lontano, drammaticamente antropomorfizzato, preludio spirituale a quel capolavoro escatologico che è il Deutsche Requiem, in cui il corale introduttivo lasciato al pianoforte (e qui il timbro di Strabbioli si è tramutato in una preghiera sonora) dà poi spazio a un rarefatto intreccio a due voci degli archi (non dimentichiamo che in questo tempo il pianoforte ha il compito di gestire la struttura compositiva, aprendo e chiudendo alla bisogna gli apporti dati dagli altri due strumenti).

Da ultimo l’Allegro molto agitato, sicuramente il tempo che ha risentito maggiormente della revisione del 1889 (tanto per intenderci Brahms prosciugò questo movimento passando dalle 518 battute della prima versione alle 322 della seconda) che riprende e risente dei fremiti e delle inquietudini dell’Allegro con brio iniziale, a cominciare dal misterioso incipit dato dal violoncello e dal pianoforte (reso, per inciso, con una tensione implosiva e “misterica” da Yang e Strabbioli), che lascia poi spazio a una serie di episodi ben marcati, a cominciare dal segmento pianistico che introduce la seconda idea di sviluppo del finale, fino al sopraggiungere della serrata coda. Anche per tutto il corso di quest’ultimo movimento non c’è mai stato un momento di stanchezza, una pur minima presenza di quella “marcia automatica” innestata a volte anche dai grandi interpreti che lasciano suonare i loro strumenti estraniandosi dall’intensità emotiva che il suono stesso impone, da parte del Trio: partecipazione, ardore, profondità, ricerca di un timbro ricco ma non retorico, passionalità e lirismo distillati equamente. Il tutto per uno dei concerti più belli e intensi che abbia ascoltato negli ultimi anni. Va da sé, alla fine, ovazioni, applausi ed entusiasmo da parte dei fortunati presenti.

Andrea Bedetti